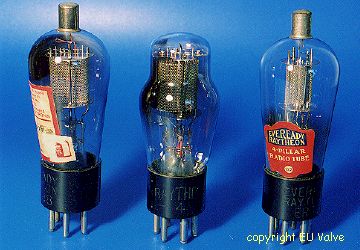

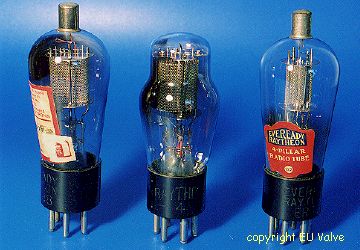

RAYTHEON 4-pillar tubes(Part2)

Left to Right ER250, 50 and 50(ST)

左からER250、50 ナス管、50 ST管です。

ER250 は、名前のとおりEVEREADY RAYTHEON 時代(1929〜1933年頃)の球で、プレートに社名が入っています。

Part1で紹介しました10等と同様プレートの上下に支持材としてセラミック板を採用した4ピラー構造で、時代を先取りした構造と言って良いと思います。 従前の大型送信管で使用された電極支持方法を流用した他社製250 と比較すると耐震性など構造上の優位は明らかと思います。

プレートの大きさは、他社製250 と比較してそれ程変わりませんが、アンドン型形状(4枚の板で構成)のため、表面積は大きくなり放熱の点で有利と考えられます。

中央の50は、ER250 の後期版で、外観上プレートがロゴ入りから6本の横リブに変わった以外は同じで、内部の構造もER250 をそのまま踏襲しています。

ただ、ER250 のプレートが、暗灰色なのに対し50 の方は、他社製250 同様黒色(鉄板の上にカーボン処理)に変わっています。 ER250 のプレートにはアルミを含んだ合金を使用していたのかもしれません。

右の50STは、ガラス形状がSTタイプに変更された以外、各電極など50ナス管の物をそのまま使用しています。 勿論ST管ですから上部セラミック板の上にマイカを追加し管壁に密着させることで電極を支持するように改良されています。(ST管共通の改良点で、これにより真空管の信頼性向上を図っています)

Left to Right ER280, ER82, ER83 and 81

左から、ER280、ER82、ER83、81です。

いずれもRAYTHEON社4-pillar シリーズの代表的整流管で、ご承知のとおり81(片波整流管)以外は両波整流管です。

ER280 からER83 までは、やはりEVEREADY RAYTHEON 時代の製品です。 その中で何故かER280 のみ箱形プレートを採用して有り、次のER82、83と外観が大きく異なっています。

プレート自体は、Part1で紹介した2A3 2枚プレートタイプのそれとほぼ同一で(もっとも280 の方が時代は古く(Westinghouse社が1927年に開発、Raytheon社では1929年発売)、2A3 の方でこれを流用した事になります)、当時の他社製280 と比較してはるかに大型だったと言えます。 これは、当時RAYTHEON社が他社製280 との差別化を狙った結果と言われています。

1930年前後(つまり5Z3等の容量の大きい両波整流管登場前)280 がその規格以上で使用されるケースが多く、その結果として寿命が早く尽きる事がよく有ったようです。 この様な使用状況により対応出来るよう大型のプレートを敢えて採用したと言うことです。 ただ、コストが高くつくことも有り、5Z3等の登場後は同社でも通常サイズの1枚成型プレートに戻しています(4ピラーでSTタイプの80)。

内部の構造は、十字型に加工されたガラスステムから4本の支柱(ピラー)を立ち上げ、その2本づつで1枚のプレートを支持するようになっています。

次のER82、ER83 は、共に水銀入りの両波整流管で、1932年頃に登場しました。 発売当初は、写真のようなナス管形状の球でしたが、直ぐにST管の時代となったためその数は多く無かったようです。

両者ともプレートは、通常の1枚成型タイプで、ER280 と同じ十字型ガラスステムからの1本のピラーでそれを支持する構造で、残りのピラーは補助的なものです。

(水銀入り整流管に共通した事ですが、使用に際してはフィラメント点火後、内部に封入された水銀が気化、安定後に通電する必要が有ります。)

右の81は、他社製81と随分構造が異なっています。 他社の81(281)は、通常50(250)からグリッドを取り除いたものですが、RAYTHEON の81は、両波整流管のようにプレートが2枚有り、内部で並列接続されています。 なぜこの様な構造を採用したのかその理由は分かりませんが、ユニークな球が多い4-pillarシリーズの中でもちょっと変わった真空管と言えます。

内部は、ER250 同様大型のガラスステムで、そこから立ち上げた2本のピラーで各々のプレートを支持して有ります。 また、プレート上下には、ER250 等のセラミック板に代わりマイカ板が取り付けて有り、電極を補助的に支持するよう工夫されています。

Left to right ER238, 41, ER85

左からER238、41、ER85 です。

左からER238、41、ER85 です。

ここでは、メッシュプレートを使用した6.3V点火の小型出力管を紹介しています。

米国では、1931年頃から(欧州では1920年代から)傍熱タイプの5極出力管が早くも登場するようになり、その後、短期間に各社から多くのタイプが発表されるようになりました。 ここで紹介する38や41それに42等がそれで、小型、小電力で価格も比較的安価で有ったため、直熱3極管にとっては次第に驚異の存在となって行く事になります。

ER238 は、綺麗なメッシュプレートの5極出力管です。 傍熱型ですが、1本の細いヒーターがカソードスリーブを貫通する初期タイプの構造をしています。

プレートの断面は楕円形で、上下2枚のマイカ板でプレートを挟み込むように固定するようになっています。

ベースは、UY(5ピン)タイプで、トップに出ているのがコントロールグリッドです。

なお、他社製も含め238 は、量産品として米国最初の6.3V点火傍熱多極出力管で、真空管開発史上重要な存在と思います。

41 は、比較的ポピュラーな球ですので、ご存知の方も多いかと思います。 238 の少し後(1932年?)に登場しました。 その頃はまだ238 のようなナス管形状でしたが、その後すぐに(1年程度)新開発のST管に変更されています。 写真のRAYTHEON 41 もその頃の製品です。

内部の構造は、ER238 と良く似ており、螺旋状に巻いた1本のヒーターがカソードスリーブを貫通するタイプです。

なお、41 でメッシュプレートを採用した例は少なく、他社ではまだ見かけたことは有りません。

41 からは、その後オクタルベース(8ピン)の6K6G が派生し、GT管の6K6GTやロクタル管の7B5 さらにミニチュア管の6AR5 へと進化して行きました。

次のER85 も41 と同じ頃に登場した傍熱タイプの小型3極管で、一応出力管です。 この球は、3極ユニットの他に検波用ダイオードが2つ収められた複合管で、カソードは共通となっています(85 には、ヒーターが2.5V点火の兄弟管55 が存在します)。

プレートは、やはりメッシュで放熱のためのフィン付き円筒型です。 ヒーター部分もER238 や41 と同じ初期タイプとなっています。

Left to right ER46, ER247 and RK-23

左からER46、ER247、RK-23です。

RAYTHEON のER46 は、RCA社等の46 と異なり、プレートが写真のような楕円の筒状タイプを採用しているのが大きな特徴です。

46 は、1932年に発表されたB級増幅用の球で、いわゆるデュアルグリッド(グリッドが2つ)管と呼ばれる真空管の代表例と言えます。

46の使用方法は、第1グリッド(G1)と第2グリッド(G2)を結合させるB級増幅用とG2をプレートに接続させるA級増幅用が有ります(どちらも結果的に3極管として使用)。 今日では勿論後者での使用が一般的で、この場合245(45)に近い(バイアスは少し浅い)動作が得られ、なお根強い人気を持つ真空管です。

ER46 も勿論4ピラー構造で、十字型ガラスステムを採用したタイプです。

ER247 も他社製247(47のナス管)と比較すると外観が可成り異なっています。 Part1で紹介しましたER245 のプレートを大きさはそのままで厚みだけ2倍にしたような感じです。 ただ、構造的には4枚の板で構成されていて、ER250 と同様の造りと言えます。

因みに、他社の247 のプレートは、一般的な長方形タイプで、外観的に246 に酷似しています。

なお、247 は1931年に登場した米国の(民生用出力管として)代表的直熱5極管です。 当時としてはかなり意欲的な製品で有ったと思いますが、音質を重視する家庭用電蓄では直熱3極管の245(45)がやはり多く用いられましたし、更に翌年には傍熱タイプの新型5極管242(42)が登場したため、247が活躍する場はあまり多く有りませんでした。

1930年前後の直熱管から傍熱管へ、3極管から5極管への過渡期に誕生したちょっと可哀想な真空管です。

1930年代半ば以降、RAYTHEON 社は送信管の分野にも進出しています。 他社製品と互換性のあるもの、独自規格のものなどその数は多く、特にRKシリーズと呼ばれています。 このRKシリーズでも初期のものは、4ピラー構造を採用していましたので、最後に少し紹介しておきます。

RK-23 は、同シリーズでも小型の球で、傍熱5極管です。 プレートは、ER46 に大変良く似た楕円の円筒形で、3グリッド出力管の59のようにカーソードが2本並んで取り付けられています。 ガラスステムは、ER250 と同じ大型のタイプで、4本のピラーと6枚のセラミック板を組み合わせて各電極を強固に支持して有ります。 送信管ですから当然と言えばそれまでですが、受信管には無い耐震性重視の設計となっています。

Left to right RK-30, RK-31

左からRK-30 そしてRK-31 です。

左からRK-30 そしてRK-31 です。

RK-30 ですが、何処かで見た球と思われた方もいらっしゃるかもしれません。 RCA の800番台送信管シリーズ最初の型番である800 のRAYTHEON 版です(直熱3極管)。

ガラスグローブは、整流管の281 等と同じナス管形状(S-19 サイズ)を採用して有ります。 写真に有るように、プレートとグリッドがトップに出ているのが大きな特徴と言えるでしょう。(この様にプレート、グリッドが(左右対称に)真空管上部に角のように出た送信管は、米国および欧州とも比較的初期の球に見られる形態のようです。)

なお、この時代(1930年代中頃以降)各メーカー(RCA,RAYTHEON,SYLVANIA,HYTRON,TAYLOR etc.)は、受信管と異なり中小型の送信管には写真のようにセラミック製ベースを多く採用しています。 これは、絶縁性、耐熱性などの高信頼性を考慮した結果のようで、マイカノールベース(いわゆる茶ベース)が登場するまで続きました。

RK-30 のプレートも800 同様円筒形で、その中心部に螺旋状に巻かれたトリタンフィラメントがおさまっています。 このクラスの送信管に良く見られる構造と言っても良いかもしれません。

また、ER250 等と同じく大型ガラスステムから立ち上げた4本のピラーとセラミック板の組み合わせで各電極の絶縁性の確保と全体の剛性を十分得られるよう工夫されて有ります。

RK-31 も直熱の3極送信管で、プレート損失はRK-30 より少し大きめの40Wとなっています。

外観は写真のように独特の直管形状(直径50mm)で、1920年代に良く見られたダブルエンドタイプ(上下対称)に感じが似ています。

内部は、50 の電極を逆さまに取り付けたような構造となっていて、プレートも50 と全く同じサイズのものを使用しています。 ただ、表面処理は、RK-30 同様艶消しの銀色で、一般の受信管とは異なる材質かもしれません。

この他にも、RKシリーズとしてはオーディオ用に最適な小型3極管から200W以上の大型送信管まで多種製造されましたが、今日お目にかかれる物は非常に少なくなってしまいました。

TUBE DATA

ITEM Vf(V) If(A) Va(V) Vg1(V) Vg2(V) Ia(mA) Ig2(mA) Ri(ohm) Gm(mA/V Ra(ohm) Po(W) Pa(W)

250(50) 7.5 1.25 450 -84 --- 55 --- 1800 2.1 4350 4.6 25

280(80) 5.0 2.0 350 125

81 7.5 1.25 700max 85max

82 2.5 3.0 500max 125max

83 5.0 3.0 500max 250max

238(38) 6.3 0.3 250 -25 250 22 3.8 100K 1.2 10K 2.5

41 6.3 0.4 250 -18 250 32 5.5 68K 2.2 7.6K 3.4

85 6.3 0.3 250 -20 --- 8.0 --- 7500 1.1 20K 0.35

46 2.5 1.75 250 -33 --- 22 --- 2380 2.35 6400 1.25 10 Class A

247(47) 2.5 1.75 250 -16.5 250 31 6.0 60K 2.5 7.0K 2.7

RK-23 2.5 2.0 500 -90 200 31 39 10 Class C

RK-30 7.5 3.25 1250 -180 --- 90 --- 35 Class C

RK-31 7.5 3.0 1250 -80 --- 100 --- 40 Class C

[HOME/GALLERY]

左からER238、41、ER85 です。

左からER238、41、ER85 です。

左からRK-30 そしてRK-31 です。

左からRK-30 そしてRK-31 です。